恭喜🎉物理系,鄭丞麟,林鼎荃在IEEE BigDataService2025發表論文「Collaborative Reasoning Framework for Edge-Deployable EEG Sleep Staging via Local LLM」

在 2025 年的 IEEE BigDataService 大會上,國立中央大學物理系展現了跨領域研究的創新能量。鄭丞麟與林鼎荃兩位國立中央大學物理系大學生,與通識教育中心的張家凱老師合作,發表了題為 「Collaborative Reasoning Framework for Edge-Deployable EEG Sleep Staging via Local LLM」 的論文,將腦波訊號分析與大型語言模型(LLM)的決策推理結合,展現了全新的應用前景。

這項研究挑戰傳統的腦波(EEG)睡眠分期方式,嘗試建立一個可於邊緣端部署、完全離線運作的智慧化系統。研究團隊透過連續小波轉換(CWT)將單通道 EEG 訊號轉換為頻譜圖,再利用微調後的 Vision Transformer Hybrid(ViT-Hybrid)模型進行分類,避免繁瑣的手工特徵工程。結果顯示,經過遷移學習的模型不僅訓練速度快四倍,效能也提升約 10%,在三萬筆臨床標註數據上達到 66.7% 的 Top-1 準確率與超過 93% 的 Top-2 準確率。

然而,單通道分析的侷限性也不容忽視。不同腦區在睡眠不同階段展現出獨特的腦波模式,若能將多通道訊號結合,將能提升系統的可靠性。研究團隊提出的解決方案並非傳統的多通道深度模型,而是以模組化方式保留單通道模型的簡潔性,並在推論階段利用本地部署的 LLM 進行跨通道整合。透過結合統計加權、邏輯規則與語言模型推理,他們成功實現了一個兼具效率與解釋性的多通道聚合框架。

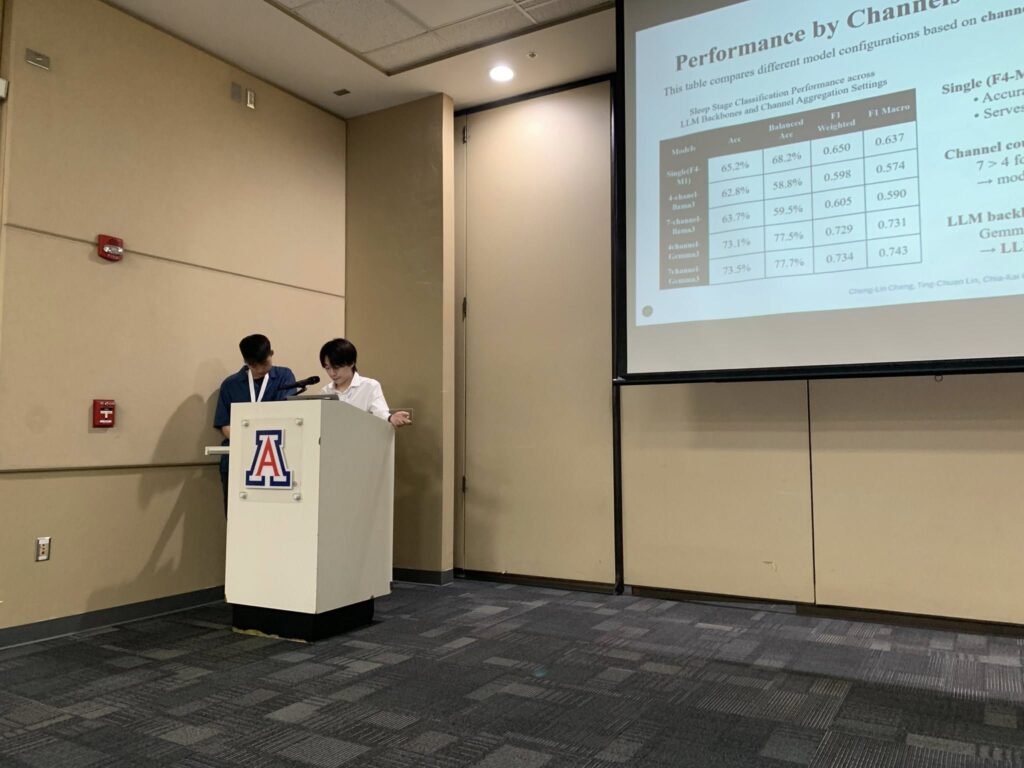

實驗結果顯示,若僅使用單一通道(如 F4-M1),準確率約為 65.2%。然而當引入七通道訊號並使用 Gemma3 模型進行聚合後,整體表現大幅提升至 73.5% 的準確率與 0.743 的 macro-F1,展現了本地 LLM 作為推理引擎的優勢。這種方法相較於僅依賴深度學習分類器,更能靈活處理跨通道的不一致性,提供穩健的決策結果,同時完全避免了患者數據上傳雲端的隱私風險。

在技術細節上,研究團隊還引入了最新的 Dynamic Tanh(DyT)非線性運算,取代傳統 LayerNorm 作為正規化方式。這一創新設計在準確率、精確度、召回率及 F1 指標上皆超越傳統方法,提升了模型的泛化能力。再加上透過 MNE 工具進行眼動與心電訊號干擾的去除,系統在辨識 REM 與 N1 這些較具挑戰性的階段時,表現獲得顯著改善。

從臨床應用的角度來看,這套框架可能推動穿戴式腦波監測設備進入日常健康管理的生活應用場景。若能進一步透過模型壓縮與邊緣運算優化,未來有望在低功耗裝置上實現即時推理,為睡眠障礙診斷、教育場域中的學習狀態監測,乃至個人化健康管理開啟新的可能。